(记者 钱丙申 通讯员 黄丽萍 杨杰)连日的阵雨挡不住午后的阳光,来到赖家新村,这个晋宁夕阳最偏远的小山村,清秀的丛林伴着温湿的热风扑面而来。

高粱地村委会是省级贫困村,下辖赖家新村、小石板河、高粱地三个村小组,赖家新村全村32户101人,是三个自然村中危房最多的一个村。

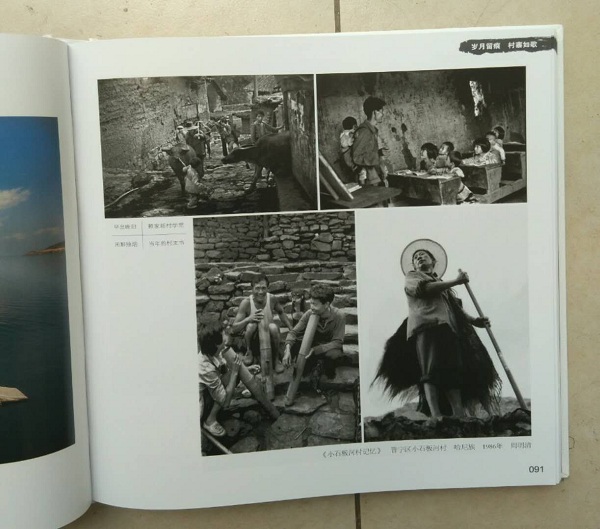

35年前,晋宁资深摄影人周明清进山采风拍摄,其中《早出晚归》、《赖家新村学堂》、《闲聊抽烟》、《当年的村支书》4张照片被收录于省文联、省摄影家协会主编的《云南记忆之乡愁》精品画册。

35年后,周明清再次进山,找到了《闲聊抽烟》照片上抱着水烟筒聊天的小伙子,这个当年的小伙子已经变成了老大爹,老人手捧照片兴奋不已。照片上,还是那副灿烂的笑容,只是当年村里残败不堪的高石砍、破土墙早已不见了踪影,村庄道路也不似照片《早出晚归》里高高低低地老土路,变成了平坦的水泥路,当年的老瓦房换成了一幢幢崭新的别墅,当年的小伙子后来讨了漂亮的新媳妇。

改革开放40年,如今赶上了新时代,住进了城里人都羡慕的联排别墅。

这个老人名叫唐增和住在联排别墅6幢,今年已经67岁了,照相时是1983年,他才30多岁。唐增和眯起眼睛来回忆着当年的场景,那天在村里做客回来,天气有点热就坐在路边与两个村民闲聊,刚好碰到了最能捕捉群众生活动态的周明清来采风,于是“诞生”了这张珍贵的老照片。两年后,他和村里的女朋友因为情投意合,物质条件也不好,没钱置办财礼,新娘也没有嫁妆就简单结婚了。唐增和叹着气说,当时村里还在种水稻,产量上不去,又没有其他品种可以种,粮食交公后仍然不够吃……

现在好了,家里有10多亩地,政府每家补了7万元,每户村民自己出13万就住上了这个220多平米的半装修别墅,还装上了太阳能,吃饭、睡觉、洗澡都方便了。唐增和抑制不住内心的喜悦,得意地“透露”,他只花了2万多块的地砖钱就搬进了漂亮的新居。

赖家新村原来的老房屋多数建于上世纪50年代,90%的房屋是危房。通过扶贫驻村工作队走访,赖家新村群众反映最为强烈的就是完善基础设施,改善生产生活条件。晋宁区委、政府决定实施赖家新村整村拆除重建,多方筹集省市区各级资金640多万元,其中包括云磷集团帮扶资金80万元。

如今的新村,青石板路面,民族图案装饰的中式别墅,飞檐翘角的景观亭、长廊休闲区,村民在深山里,享受着大自然的馈赠,漫步在文化小广场,过上了几辈子都没法想象的好日子。

照片《赖家新村学堂》上黑呼呼的教室里,老师背着小孩在上课,下面的学生正听得津津有味。

“近40年了,当时家里的老二(小儿子)没人领,他妈妈又到生产队干活去了,老大还小,我就背着娃娃去给学生上课……”今年72岁的林学义是村里的小学教师,他指着老照片说,村里的小学生都在这些老土房里上课,我一边背着娃娃一边给学生们讲课,屋子里很黑,阳光不充足,但娃娃们总是听得很有兴趣。现在整个夕阳的教育环境太好啦,都搬到乡里的学校去读书,宽敞明亮的教室,老师和学生都多起来了。

林学义自豪地说,当年响应毛主席的号召要支持农村建设,我把很多调到省市工作的机会都自愿放弃了,群众也不让去,大伙认为我是一个难得的文化人,要留下办“扫盲班”……

告别赖家新村,我们换了交通工具坐上村民的摩托车,沿着小路骑行,中途登上了高7、8米的吊桥,来到高梁地村委会的另外一个村子小石板河。

赖家新村、小石板河都是哈尼族聚居村,小石板河在赖家新村之前就搬迁建成了风景优美的新农村,昔日破败的土房村庄早已成为历史的照片,深山里本来不可能有的小洋楼很别致地座落在群山怀抱中,镶嵌着民族图案和青砖,显得惬意而时尚。

村党支部书记赖学文带着摄友们走进美丽的小石板河村。

在法玉珠老爹家中,一进门就能看到巨大的毛主席画像。老百姓都将毛主席画像供在了主位之上,供桌上还放了两只精美的锦鸡,一只考究的木花瓶,彩电冰箱各立两旁,一幢富足而幸福的特色民居。

周明清介绍,老照片《当年的村支书》里这位老爹是高梁地办事处的书记,摄友们跑到田间地头的时候,他正拿着锄头干活。

78岁的法玉珠说,当年小石板河的老土房被政府修了补补了又修,但因为地质灾害,没过多久土墙就又开裂了,雨天锅碗瓢盆满地接。

赖学文书记说,小石板河村由于地质滑坡早在2009年整村搬迁到现址,2014年被省民族宗教事务委员会列为“十县百乡千村万户”工程、创建“民族特色村”,从搬迁到现在的新农村建设,各级党委政府想了很多办法,投入400多万元资金。

近年来,通过以党建为引领,实施少数民族村寨打造工程,把生态资源、民族特色资源优势转化为发展优势,带动了村组经济发展,拓展了群众致富之路,村民家家住上了小洋楼,吸引外来游客、玩家,成功打造为小石板河民族特色旅游村。

深山幽谷,草木葱茏,新老照片见证了改革开放的步伐,省级贫困村高粱地顺利脱贫出列,美丽乡村拔地而起。

|