云南大学教授为云南大学建校100周年,《品位人生》丛书(第二辑)主编杨军先生向我约稿,并介绍了该书的板块设置,其中包括“杏坛弦歌”的“教书育人”、“东陆钩沉”的“云大故事”、“书山淘宝”的“学习心得”等。我想了想,就选定了这个题目,但不晓得这个题目符不符合征文的要求,杨军先生回复称:“文章选题很好,符合征文要求。”

云南大学创建于1922年12月8日,1923年4月20日正式开学。所以,云南大学的百年校庆,届时可能会搞两次。这其实也有先例,云大90周年校庆就曾于2012年4月20日先在呈贡校区搞了一次庆祝活动,当天晚上呈贡校区的校庆庆典演出,我还作为老教师代表参与了以学生为主体的校文工团的压轴演出“忆往昔 展成就 续华章”的歌舞朗诵。2013年,同样的校庆活动又在东陆校区搞了一次。

我是1978年恢复高考考入云大数学系的,四年后留校任教。原定分配到云大马列部(现在的马克思主义学院)教“自然辩证法”(这需要有理科学习背景),之后系室调整,自然辩证法这门马克思主义公共课转到了当时的政治系(现在的公共管理学院),我就转到政治经济学教研室从事马克思主义政治经济学的教学。因为学科转移跨度太大,逼着我不得不攻读经济类的研究生,也正因为这个缘由,我成为了赵崇龄(云南大学教授、著名经济学家、主攻西方经济学说史,1916~1996)、朱应庚(云南大学教授、著名经济学家、主攻当代西方经济学说、时任云大经济系主持系务工作的副主任,1922~2004)、刘云龙(云南大学教授、外国经济史学家,1924~2005)等老师的学生。其中,我受益于朱先生的尤多。

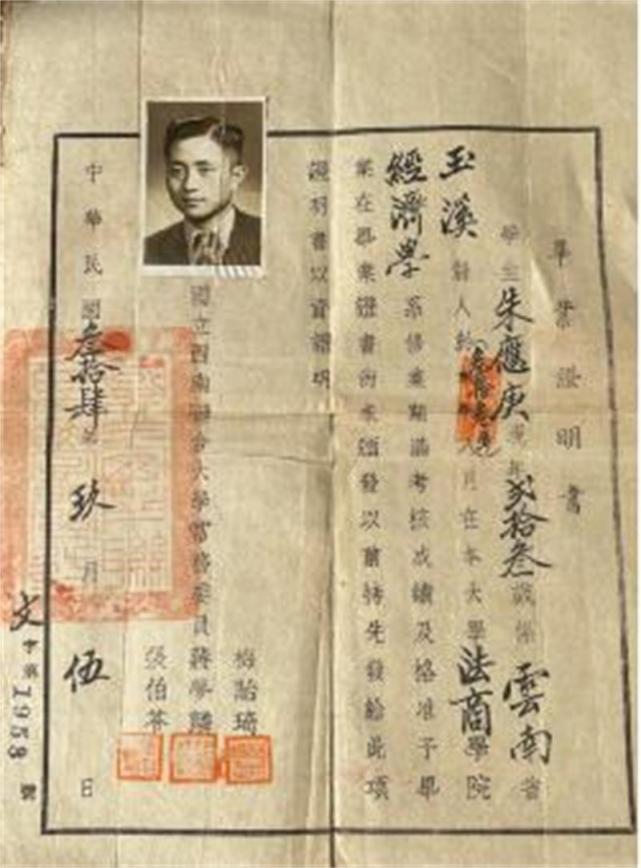

朱应庚教授

朱应庚先生是云南玉溪人,1944年毕业于西南联大经济系,此后留学美国获美国密执安大学经济学硕士学位,1949年回国后一直在云南大学执教,曾任云南省经济学会会长,全国财政学会、外国经济学说研究会、美国经济学会、中国国际金融学会等学术团体理事,云南省政协委员(1983)、省政协常委(1988)、省政协副主席(1992)等,属于云南经济学界“凤毛麟角”的顶尖级专家学者。

朱应庚毕业于国立西南联合大学的毕业证书(民国三十四年 1945年)

我选修的是朱先生开设的当代西方经济学说。至今记得朱先生讲课时的温文尔雅的形象:中等个头,身体微胖,穿戴整齐,和蔼可亲。还记得朱先生上课的地点是在四合院(1952年建的四幢楼,东西两幢三层,南北两幢二层,1999年拆除后建文渊楼)一幢一楼靠西的一间教室,喜欢斜倚着一张“火腿凳”(一种带手写台的有靠背的椅子)站着讲课,操着一口略带玉溪口音的普通话给学生讲当代西方经济学的几大主流学派,其中就包括本文要特别提及的新制度学派的领军人物约翰·肯尼思·加尔布雷思(John Kenneth Galbraith,1908~2006)。

加尔布雷思是美国哈佛大学经济学教授,曾担任美国民主党全国委员会的经济顾问,是美国第三十五任总统约翰·菲茨杰尔德·肯尼迪(1917年5月29日~1963年11月22日)和第三十六任总统林登·贝恩斯·约翰逊(1908年8月27日~1973年1月22日)的座上宾,并于1961年被肯尼迪总统委任为美国驻印度大使,其经济理论及其政策主张对时任两位美国总统的执政理念与政策导向均产生了较大影响。例如,肯尼迪总统任上就曾推出过“广泛的、一致的向贫困开战”的立法计划,并计划在1964年以“向贫困开战”为口号把社会改革推进社会改革,重点是实现扩大福利国家的目标;而约翰逊总统在其任上推出了有关人权、减税、反穷困和资源保护等方面的立法以及建立“伟大的社会”的计划等。也正因为如此,加尔布雷思为主要代表的新制度经济学,与凯恩斯主义经济学和现代货币主义经济学一起,构成了二战后影响西方经济学理论发展和政府政策制定的西方三大主流经济学派。

加尔布雷思著述颇丰,其代表性著作《丰裕社会》(The Affluent Society,1958年)。此外,加尔布雷思还著有《美国资本主义:抗衡力量的概念》(1952年)、《大崩溃:1929年》(1955年)、《新工业国》(1967年)、《一个永久开明人士的记述》(1971年)、《经济学与公共目标》(1973年)、《不确定的年代》(1976年)等。

《丰裕社会》一共25章,第一章的标题就是“丰裕社会”。

丰裕社会是相对于所谓“贫乏社会”而言的。在加尔布雷思看来,从人类有历史记录的最初年代时起,比方说,从公元前二千年起,直到十八世纪开始,寄居在世界文明中心的、一个平常人的生活水平,并没有发生多大的变化。加尔布雷思写道,在历史上的大多数时间内,“冻饿和疾病”威胁着几乎每一个人。“贫困是一个世界上无处不在的事实。”(p18)

不过,进入20世纪五十年代,在经历二战后长达十多年的经济复苏和科技进步,以美国为首的西方工业化国家进入了加尔布雷思所说的所谓“丰裕社会”。

加尔布雷思曾经乐观地相信,丰裕社会“丰裕的递增不会引起需要和货物的迫切性递减”。在他看来,“在现代经济中相应的货物的生产几乎是完全可靠的。”他描述道,在丰裕社会,劳动时间大大缩短,以美国为例,1850年代每周工时平均几近70小时,相等于每周工作7天,每天10小时,而一百年后的1950年代,平均每周工时为40小时,或每周工作5天,每天8小时。不仅如此,丰裕社会的工作“要弄得更休闲些和更愉快些”。此外,丰裕社会一个“明显的可能性是比较少的人们从事工作”,因而传统资本主义社会中的“有闲阶级”已经被“另一种更大的新阶级所代替,对于这一阶级来说,工作不再具有痛苦、疲乏或其他精神上或体力上不适应的古老含义”(p280)……

在丰裕社会,贫困依然存在,但“贫困不再呈现出普遍而大量的不幸情况。”加尔布雷思解释说,现代贫困大体可以归入两类:第一类可称之为个别贫困,这通常是正常地与遭受不幸者的若干个性有关的,例如身体疾病、生理缺陷等;第二类可称为“岛国的贫困”,即由于环境、体制等因素而导致的“岛国”居民的整体性贫困。因而,“突破贫困”就成为丰裕社会的极其重要的战略任务。在加尔布雷思看来,“丰裕社会既是有同情心的,也是合理的,因此毫无疑问,将为所有需要的人们保证为了体面和舒适所必须的最低收入。”为此,加尔布雷思强调,“贫困之所以自行永存下去是由于在最贫困的社会中消灭贫困的服务最差。要有效地消灭贫困,我们必须投资于贫困社会的子女,投资的比例要大些。正是那里,最需要高质量的学校、强有力的保障服务和营养与修养的特别供应,来补偿这些家庭所能给予他们子女的极低下的投资。”(p277)

加尔布雷思的这些说教,正是从肯尼迪到克林顿再到奥巴马历届美国民主党政府以及英、法、德等国的工党及社会民主党等左翼政府一度所推行的社会改革政策的理论基础。直至今天,我们仍然可以从因为黑人弗洛伊德被虐杀而引发的“Black Lives Matter”社会冲突中,看到美国以及欧洲社会依然根深蒂固的种族歧视和社会贫困的雾霾,以及人们对于因1980年代美国共和党里根政府的自由主义政策(在英国则是保守党撒切尔夫人的私有化政策)而被终结、即新制度经济学所倡导的以反贫困和推进社会福利为主要内容的“社会改革”政策的反思。

诚然,当今世界处于百年未有之大变局中,和平与发展仍然是时代主题,但风云诡谲,局势动荡。纵观世界,财富增长与贫困增长的矛盾引发包括美国在内的西方工业化国家两极分化、阶层对立、社会动乱。例如,当代美国著名经济学家、美国哥伦比亚大学教授、1979年诺贝尔经济学奖得主、曾任世界银行副行长兼首席经济学家(1997~1999年)的约瑟夫·E·斯蒂格利茨(Joseph Eugene Stiglitz,1943年~)在其新著《美国真相——民众、政府和市场势力的失衡与再平衡》中就尖锐地指出,美国资本主义“熠熠生辉”的黄金时代已经结束,代之而起的是“种族歧视和种族隔离随处可见,社会不平等问题日益严重,劳资纠纷难以解决,周期性的经济衰退时而出现。人们对此无能为力,只能坐视这一切发生。”

斯蒂格利茨在书中写道:“美国的社会矛盾变得越来越尖锐。社会不平等程度依然在加剧……最重要的是,在面对日益严重的公平缺失问题时,美国似乎正逐步演变为一个1%的国家——美国的经济和政治都只为那1%的人而存在,也被那1%的人操纵着。”

请注意,斯蒂格利茨所说的美国日益加剧的社会不平等,很大程度归因于1980年代美国共和党的里根政府,终结了此前肯尼迪政府按照加尔布雷思《丰裕社会》政策主张所推行的、以反贫困和推进福利制度为主要内容的社会改革路线,转而推行极端市场化的新自由主义政策。

斯蒂格利茨讽刺说,“特朗普和里根有着惊人的相似之处”:擅长煽动和利用人们的恐惧与偏执;他们都毫不掩饰自己维护企业利益的意图,在某些情况下,他们与这些企业是利益共同体;减税、削减公共资源的投放、取消包括穷人的医疗等社会保障福利;等等。

斯蒂格利茨指出:“美国正身处国民阶层‘大分裂’的早期阶段,占总人口数1%的精英阶层与其他阶层之间存在着一条鲜明而巨大的鸿沟。”而为了改变这一现状,填平这个鸿沟,斯蒂格利茨在《美国真相》一书中提出了关于“重拾经济活力,为所有人创造就业和机遇”;“社会保障——有良好工作条件的体面工作、恢复机会平等和社会公正”;“人人过上体面地生活——人人享有卫生保健、教育、提高公共福利”等等政策主张。而这些主张,恰恰是当年加尔布雷思在他的《丰裕社会》里所倡导的,特别是其核心政策主张——消除贫困!因为,“消除贫困的必要性不亚于社会平衡”。(p278)

反观中国,随着经济的快速增长,财富的分配问题也日益凸显。按照《胡润财富报告》截止到2017年末的数据,大中华区600万资产富裕家庭总财富达133万亿,是GDP的1.5倍;而国家统计局的相关数据显示,中国不到10%的最富有家庭拥有国民财富的80%以上。

中国是社会主义国家,消灭贫穷,消除两极分化,实现共同富裕,是中国特色社会主义的应有之义。中国共产党和中华人民共和国政府高度重视正确处理经济发展与消除贫困的社会问题,明确到2020年脱贫攻坚,全面建成小康社会。

为加快脱贫攻坚,国家也出台了很多强有力的政策措施。在教育领域,新颁布的《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(2018年1月20日)中就明确提到,为适应加快推进教育现代化的紧迫需求和城乡教育一体化发展改革的新形势,编制向乡村小规模学校倾斜,推动城镇优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校流动,逐步扩大农村教师特岗计划实施规模、适时提高特岗教师工资性补助标准,为乡村学校及教学点培养“一专多能”教师、优先满足老少边穷地区教师补充需要,大力提升乡村教师待遇、维护民办学校教师权益,等等。这与加尔布雷思在《丰裕社会》中主张通过加大教育投入来解决“贫困之所以自行永存下去”的贫困问题,在哲学理念上其实是一致的。可见,今天重读加尔布雷思的《丰裕社会》还是有其现实意义和警示作用的。

记得当年朱应庚先生在讲解加尔布雷思的《丰裕社会》的时候,还赠予我一本他翻译的书《繁荣与萧条》,我至今珍藏着。《丰裕社会》,约翰·加尔布雷思 著,伦敦 汉密许·汉密尔顿公司1958年版;徐世平 译,上海人民出版社1965年5月第1版。

《繁荣与萧条》初版于1937年,由国际联盟印行,该书中译本系根据1958年由伦敦乔治·艾伦和欧云公司出版的新版本译出,由朱应庚、王锟、袁绩藩翻译,1963年由商务印书馆出版。

朱先生和我的师生情谊还不止于此。最令我难忘的是我的第一本学术著作《国民经济计划管理学概论》的序就是朱先生写的,而且分文未取。这对于步入大学讲坛不久的我而言,其在我课堂教学及学术研究生涯中的标杆作用是不言而喻的。

学海无涯,师恩难忘。2022年云南大学建校100周年之际,刚好也是朱应庚先生的百年诞辰。谨以此文纪念朱应庚先生。

作者:云南大学教授 熊思远

编辑杨文翠 校对邵艳彬 审核吴仕平 主编钱丙申 |